低栄養状態とは

低栄養状態とは、エネルギーとタンパク質が欠乏し、健康な体を維持するために必要な栄養が足りない状態のことです。

低栄養状態になると様々な問題が発生します。

低栄養状態の問題点

寝たきり状態になるリスクが上がる

低栄養状態になると、全身の筋肉量が減少します。

このため、ADL(日常生活動作)の低下や寝たきり状態につながります。

免疫力が低下する

低栄養状態になると、免疫力が低下して風邪などの感染症にかかりやすくなります。また、風邪が重症化して肺炎になるリスクも上昇します。

低栄養となるきっかけ

「歯が抜けた」、「入れ歯が合わなくなった」などの些細な症状をそのまま放置することが低栄養となるきっかけになり得ます。

咀嚼能力が落ちた状態のまま放置すると、歯ごたえのあるものを避けて柔らかいものばかり食べるようになります。

柔らかいものばかり食べるようになると、噛む回数が減るために食欲が低下して食事量が減少します。

また、偏食となるために栄養バランスも偏ってきます。

そのため必要な栄養素を確保できなくなり、低栄養状態に陥ってしまいます。

高齢者でも、タンパク質は若者と同等量の摂取が必要

(参照元:厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2015年度版))

高齢者と若年者を比較したとき、高齢者は若年者よりも必要なエネルギー量は減少します。

しかし、たんぱく質をはじめとする他の栄養素は若年者とほぼ同等量の摂取が必要であることがわかっています。

低栄養のリスク評価

BMIを利用したリスク評価方法

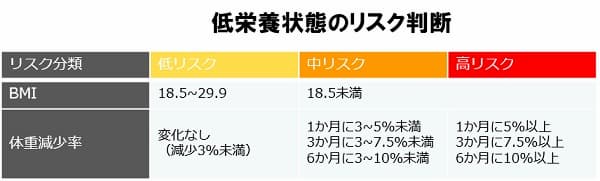

BMIと体重減少率は、低栄養のリスク評価を行う指標として有効です。

BMIの計算には以下の表を用います。

BMI=体重(kg) ÷ {身長(m) X 身長(m)}

BMIが18.5未満であったり、体重減少3%以上あると低栄養のリスクがあります。

MNAーSFRを用いた評価

MNAーSFRでは、以下のような項目を用いて栄養状態の評価を行います。

- 過去3ヶ月間で食欲不振、消化器系の問題、咀嚼。嚥下困難などで食事量が減少しましたか?

- 過去3ヶ月間で体重の減少がありましたか?

- 自力で歩けますか?

- 過去3ヶ月間で精神的ストレスや急性疾患を経験しましたか?

- 神経・精神的問題の有無

- BMI

評価表でスクリーニング値11ポイント以下だと低栄養の疑いがあります。

(評価表はこちら)

必要栄養素を確保する方法

できる限り欠食しない

1日3食規則正しく食事をとることが理想です。

体調の悪時や食欲のないときでも、デザート類を少しでもいいので食べる方が良いです。

体調が崩れたことをきっかけに欠食が慢性化することがあるので、気をつけるようにしましょう。

一度に食べきれない場合は、少量頻回食にする

一回で一食分を食べられないという場合は、1日3食にこだわらず、食事回数を増やして1日5食にすることで、1日の必要量を補給できるようにしましょう。

毎食にたんぱく質を含む食品を取り入れる。

たんぱく質が不足しないよう、毎食にたんぱく質が豊富な食物を取り入れるようにしましょう。

肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などがたんぱく質の補給に有効です。

歯の欠損があるために咀嚼機能が低下している場合は、歯科医院で治療を受ける。

歯が無い状態の部分があると、食べ物をかみ砕く能力が低下するために歯ごたえのあるものを避けて軟らかいものばかり食べるようになります。

柔らかいものばかり食べるようになると口を動かす筋力が徐々に低下していき口腔機能低下症に繋がります。

このため、歯の欠損を放置せず、早めに治療を行うことが重要です。

歯の欠損の治療にはブリッジ治療、入れ歯治療、インプラント治療の3種類があり、お口の状況に合わせて適した治療法を選択する必要があります。

栄養補助食品を活用する

栄養補助食品を利用すれば少量でも必要なエネルギー量やタンパク質などを摂取できます。

このため、1食分を一度に食べるのが難しい場合は栄養補助食品を利用するのも有効です。