虫歯とは、口腔内の細菌が糖分を分解して生成する酸によって歯のエナメル質が溶けることから始まる歯の病気です。進行すると痛みを伴い、放置すると歯を失うことにもつながります。

こんな症状があると、虫歯かもしれません

- 歯の溝が黒ずんでいる

- 歯の表面が白く濁っている

- 冷たい飲み物や食べ物で歯が滲みる

- 甘いものを食べると歯が滲みる

- 歯が変色している

- 歯に穴が空いている

- フロスが引っかかる

- 噛むと痛い

- 何もしなくてもズキズキする痛みがある

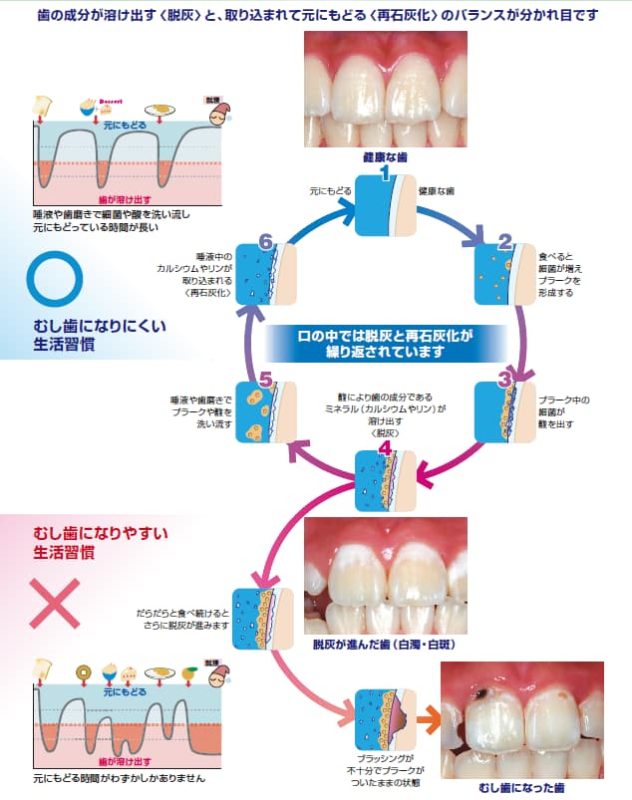

虫歯が出来る原理

虫歯菌は、砂糖などの炭水化物を分解して酸を作ります。その酸によって歯の表面は酸性になり、カルシウムが溶け出します。これを「脱灰」といいます。

酸は唾液の作用によって中和され、再びカルシウムが歯の表面に戻ります。これを「再石灰化」といいます。

歯の表面では、常にこの脱灰と再石灰化が繰り返されています。頻繁に砂糖などを取り続けていると脱灰が進み、歯の表面が柔らかくなり、最後には穴が開いて虫歯ができます。

虫歯になりやすい部位

虫歯は汚れがたまりやすく掃除がしにくい場所にできます。歯の溝部分、歯と歯の間は虫歯が出来やすく要注意です。もし虫歯が出来てしまった場合、重症化する前に早めに治療する必要があります。

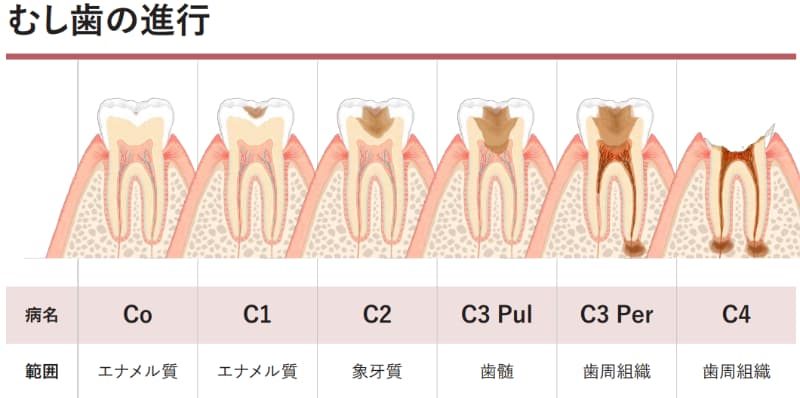

虫歯の進行レベルによる分類と治療法

虫歯は重症度からC0~C4の5段階に分類されます 。

CO 初期の虫歯

歯の状態

初期の虫歯では、表面が白く濁った色になったりざらざらした感じになります。まだ穴は開いていない状態です。

この段階であれば、フッ素を塗布することで歯の再石灰化を促し、進行を防ぐことができます。

治療法

口腔内清掃指導とフッ素塗布を行い、再石灰化を促進させます。

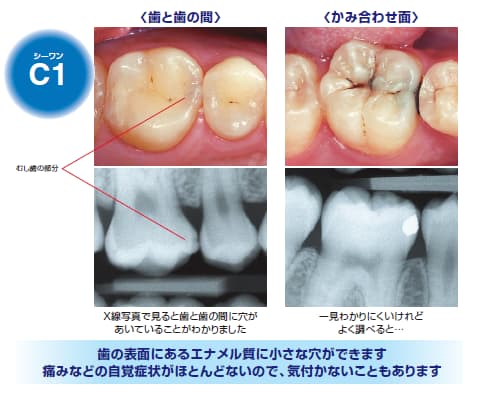

C1 軽度の虫歯

歯の状態

歯の表面にあるエナメル質に小さな穴が出来た状態です。

痛みなどの自覚症状がほとんどないので、気づかないこともあります。

治療法

虫歯の部分を削って、細菌感染した部分を取り除きます。

その後、空いた穴にコンポジットレジンと呼ばれる白い樹脂の詰めものを充填して穴を埋めます。

C2 中等度の虫歯

歯の状態

エナメル質の奥の象牙質まで虫歯が進行した状態です。

ここまで進行すると、甘いものや冷たいものがしみるようになってきます。

治療法

虫歯の部分を削って、細菌感染した部分を取り除きます。

虫歯が進行している分、削る量が多くなります。虫歯の範囲が広いと強度の問題から白い樹脂の詰め物が使えないこともあります。

その場合は、粘土の様な材料で型を取り、金属の詰め物や被せ物を製作して装着する治療を行います。

保険治療では広範囲に進行した虫歯は金属を使った治療となりますが、自費治療であればセラミックなどの白い材料を使って治療を行うことが可能です。

歯科用CAD/CAM装置「セレック」を使えば、虫歯を削ったその日にセラミック修復物を製作し、即日で治療を完了することが可能です。(歯の状態によっては、虫歯を削る前に歯周病や根管治療が必要となります。)

C3 重度の虫歯

歯の状態

歯の神経やその近くまで虫歯に侵された状態です。

神経が炎症を起こすため、何もしなくてもズキズキするような痛みを感じるようになります。

さらに虫歯が進行して神経組織が完全に死滅すると痛みを感じなくなりますが、病気が治ったわけではありません。

放置すると細菌感染が根の先から骨まで及び、骨が溶けて膿の袋が出来てきます。

治療法

神経の中にまで虫歯菌が進行しているため、神経の中の虫歯菌を取り除く根管治療が必要となります。

歯の中の根管の形は複雑なため、歯の根の中を綺麗にする治療は回数がかかります。

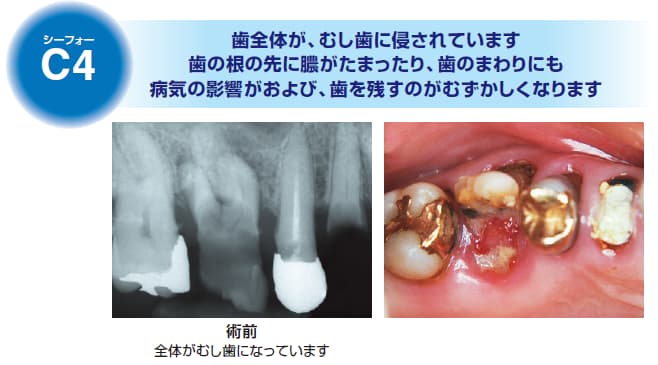

C4 保存困難な虫歯

歯の状態

歯全体が虫歯に侵された状態です。歯の根の先に膿がたまったり、歯の周りの歯茎にも病気の影響が及び、歯を残すのが難しくなった状態です。

治療法

虫歯が歯茎の下の骨にまで悪影響を与えている場合、通常感染源を除去するために抜歯が必要となります。

矯正的挺出、歯冠長延長術などの手段を使えば保存可能な場合もあります。

虫歯になっている部分を歯茎より上に出して骨への悪影響を無くすことが出来れば、歯が保存できる可能性があります。

当院での虫歯治療への取り組み

当院では、痛みの出来るだけ少ない治療治療、再発リスクを下げる治療を心がけております。

是非一度、八島歯科クリニックにご相談下さい

出来るだけ痛みの少ない治療

歯医者が苦手になる一番の原因は「痛いから」と言われる方が多いです。このため八島歯科クリニックでは皆様に快適に通って頂く為には、なるべく痛くない治療を行う必要があると考えました。

当院では、表面麻酔や電動麻酔器などを使用して、なるべく痛くない治療に努めています。

麻酔薬の温度の管理

体温より冷たい麻酔液を注射した場合、温度差が刺激となって痛みが出やすくなります。当院では専用の器械を使って、痛みが最も少ないといわれる「37℃」に麻酔薬を保温しています。

2.表面麻酔の使用

針を刺す部位の歯肉の表面をゼリー状の表面麻酔薬で麻痺させ、針を刺す際の痛みを感じにくいようにします。

3.電動麻酔器の使用

麻酔液を注入するスピードが速すぎると注射部位に圧力がかかるので痛みが出やすくなります。

電動麻酔器ではコンピュータによる自動制御で痛みを感じにくいスピードで注射を行いますので、感じる痛みを少なくすることが出来ます。

虫歯の再発予防への取り組み

虫歯を治療しても、虫歯が発生しやすい環境がそのままでは、再発するリスクがあります。

このため、歯を健康に保つためには、虫歯治療後に再発予防をしてくい必要があります。

虫歯の基本的な予防法は、下の3つがポイントとなります。

●フッ化物を使用して歯を強くすること

●虫歯菌の餌となる砂糖などを減らすこと

●ブラッシングで虫歯菌を減らすこと

虫歯治療に関して、よくある質問

単に黒く着色しているだけであれば、歯を削る必要はありません、しかし、歯の表面が溶けて軟化していたり穴が空き始めている場合は、虫歯治療が必要になります。ご自身での判断は難しい為、歯科医院を受診して下さい。

C1以上に進行して穴が空き始めた虫歯の場合は、自然には治りません。表面が脱灰しただけのCOの状態であれば、フッ素塗布により治癒の可能性があります。

当院では痛みを伴う治療の際には、局所麻酔を行っています。また、麻酔に関しても、なるべく痛くないように表面麻酔薬で粘膜表面を痺れさせて、極細の針を使用して麻酔を行っています。

事前に仰って頂ければ、表面麻酔の処置時間を通常より長めにする、投与する麻酔薬の量を多めにする等の配慮もできますので、遠慮なく仰って下さい。